「地震発生」そのとき、あなたは正しい判断・正しい行動をすぐさま開始できる自信がありますか? 有事の際に必要な「正しい行動」の指標として活用が期待されている「マイタイムライン」について、公益財団法人 市民防災研究所の理事・池上三喜子(いけがみ みきこ)さんにお話を伺います。

池上三喜子さん(写真提供:公益財団法人 市民防災研究所)

池上三喜子さん(写真提供:公益財団法人 市民防災研究所)

■いつだれがどうするか?素早い判断が必要

「マイタイムライン」と言う言葉をご存知ですか? これは、災害が発生したとき、避難に必要な自分の行動を時系列に整理しリスト化しておくことで、その場の状況に応じた判断のサポートツールとして役立つモノ、と考えるとわかりやすいかもしれません。災害の種類だけではなく、自分の住んでいる場所や環境によっても、避難に必要な判断や行動が変わってきます。でも「そのとき」はゆっくり判断している時間はありませんので、事前に自分や家族がやるべきことをリスト化しておくことがとても大切です。いつ、だれが、どうすればよいか、を素早く判断するための指標となるものです。

国、地方公共団体、企業、住民等が連携してタイムラインを策定することにより、災害時に連携した対応を行うことができます。「マイタイムライン」はこれから広まると思います。学校などで「マイタイムライン」の作成を授業の一環として取り入れているところもありますが、問題はこれから先ですね。子ども達に周知されて家庭に持ち帰ってくれたとしても、親御さんが無関心だったらそれっきりになってしまいます。これは是非とも「家庭の取り組み」として、ご家族みなさんで話し合い、作成していただきたいと強くお伝えしたいです。

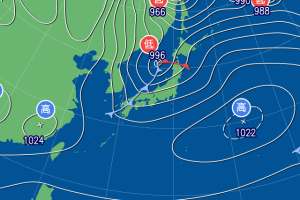

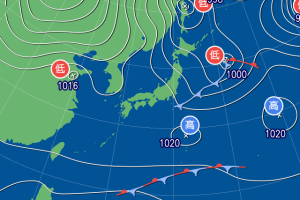

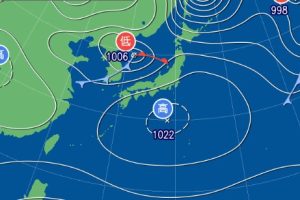

防災教育は大事です。保育園や幼稚園の頃から、いろんな場面や教科の中で少しずつ取り入れることが理想です。何度もお伝えしますが、命を守ることが一番大事でしょう?こんな地震の多い国に住んでいて、最近は台風の規模や被害だってすごいでしょ。台風で発生するのは、雨・風・川の増水や氾濫だけではなく、海辺の地域だと高波による被害もあります。

日本は地震大国と言われていますが、一方で、温泉に恵まれ、風光明媚な所が沢山あるなど、恩恵も沢山あります。自然とうまく調和していくことと、正しく災害を恐れることが大切なのでは、と思います。

高台にいたら津波は心配ないけれど土砂崩れが心配、など、自分が今置かれている状況で一番の心配・不安はどこにあるのか?をしっかり把握し、対策を考えていただけたらと思います。

■「人付き合い」があなたを救う

それからもう一つ、人のつながりはとても大事です。親子・兄弟・夫婦・嫁姑も含め家族付き合いはもちろん大事ですし、隣近所とのお付き合い、サークル活動などにも参加して良き人付き合いをしていると、有事の際に必ず助け合うことができます。

私は東日本大震災が発生したとき、自宅からかなり離れた場所にいまして、徒歩で帰宅しました。道すがら、みんなコンビニで何を買っているんだろう?どんな会話をしているのだろう?とまわりを見ると、多くの人が見ず知らずの人と会話をしていました。「すごい地震でしたね〜」から始まって、あれこれ自分の持っている情報を交換し合っていたのです。これも助け合いの一種ですね。

私の場合は講演会やセミナーなどでお渡しした資料は全てオープンにしています。情報を得た皆さんが地域のリーダーになって、防災活動を進めていただきたいと思っています。良い情報・役立つ情報はより多くの人に届いて欲しいですね。

まずは命を守ること、ケガをしないこと、火事を出さないこと。池上さんのお話の中に何度もこの言葉が出てきました。「防災対策」は、日頃の生活の中に自然に取り入れることが大切。「意識しなきゃ」「やらなきゃ」ではなく、いつも頭のどこかに必要なことが当たり前のように入っていることが重要なんですね。池上さん、貴重なお話をありがとうございました。

池上さんは「地震・水害から命を守る 生き抜くための自助・共助」というDVDの監修もされています。このDVDの紹介文を引用させていただきます。…「この防災DVDは、激甚化する地震や水害から「命を守るための行動」を描いた作品です。災害に遭遇する家族の様子をドラマで描き、「自助」「共助」の重要性、命を守る備えと行動を実感的にイメージできるように製作しました。「5段階の警戒レベル」「住民の主体的な避難行動」などの最新の情報に基づいた、いま必要とされる防災知識を学ぶことができます。」(発行:東映株式会社 教育映像部)

取材協力:公益財団法人 市民防災研究所

(防災士:アール)