前回の記事「【特集】防災でも大注目される「ドローン」の活用について」ではドローンを活用するためのプログラム「GEORIS(ジオリス)」の概要について教えていただきました。しかし、ドローンは比較的新しいツールでプロと呼ばれる人たちも決して多くはありません。未知の部分も多い状況で、どのような課題解決をしていくことが望ましいのでしょうか。防災科学技術研究所 特別研究員の内山庄一郎氏に伺いました。

内山庄一郎氏(写真:本人提供)

1978年、宮城県仙台市出身。2003年から現職。入所後、最初の10年間で全国40万カ所の地すべり地形分布図の作成を完了させ、現在までの10年間でドローンを活用した災害初期対応での状況把握技術の研究開発に従事。趣味は家事、特にお掃除。

―― 内山先生は「自分の町は自分で守る」取り組みを「地産地防」という概念として提唱されていらっしゃいますね。そこで、ドローンの歴史が浅いことや専門家も少ない現状を踏まえて、ドローンを使った「地産地防」を進めていくうえでどのようなことが課題だと思われますか?

そうですね、日本全体で少子高齢化が進行し、労働人口の減少や予算削減の動きも目立ちます。こうした背景を踏まえ、大きな災害があった時に中央から助けに来てくれるのを待つのではなく、特に災害の初動では、自分の町のことは自分たちだけである程度の対処ができるように力をつけていく必要があります。そこで、有人航空機などに比べれば圧倒的に機材コストも教育コストも小さいドローンを活用し、情報の力で災害対応力の底上げを図りたいと考えています。

現在のドローンスクールで教えてくれるのは基本操作が中心です。災害対応のプロフェッショナルが、ドローンを安全に飛ばすための航空工学や地図を扱うためのデジタル地図情報の知識、自然災害の時にどこを見ればよいのかという知識と、それをどう解釈をすれば安全につながるのかという知識となると、ドローンスクールで教える範疇(はんちゅう)を遥かに超えてしまって、まさに専門家がいない状態です。そこで「GEORIS」の教育プログラムでは、災害対応機関でドローンを活用する人が知っておくべきさまざまな専門知識を一つに体系化して提供しようと考えました。

ドローンの基本的な操作教育を受けた災害対応の実働機関の人を対象に、「GEORIS」の専門教育を提供すれば、災害対応でドローンが使えるプロフェッショナルを増やせるのではないかという狙いです。

こうした中でドローンというツールが登場し、この10年で飛ばしやすい機体が世の中に出始めまして、色々な状況でドローンが使われるようになってきました。

その間、ドローンが災害時に情報を集めるツールとして有効だという認識が高まってくるのと同時に、災害時にドローンを使いこなすには、ドローン本体の購入だけでは十分ではないことも認知されつつあります。例えば、災害直後に現場の地図を作る技術として、「オルソ画像」に注目が集まっていますが、これを作るにせよ見るにせよ、専用のソフトウエアが必要です。ドローンを導入するだけではなく、ドローンの使い方に応じたソフトウエアや教育プログラムも合わせて整備していかなくてはなりません。

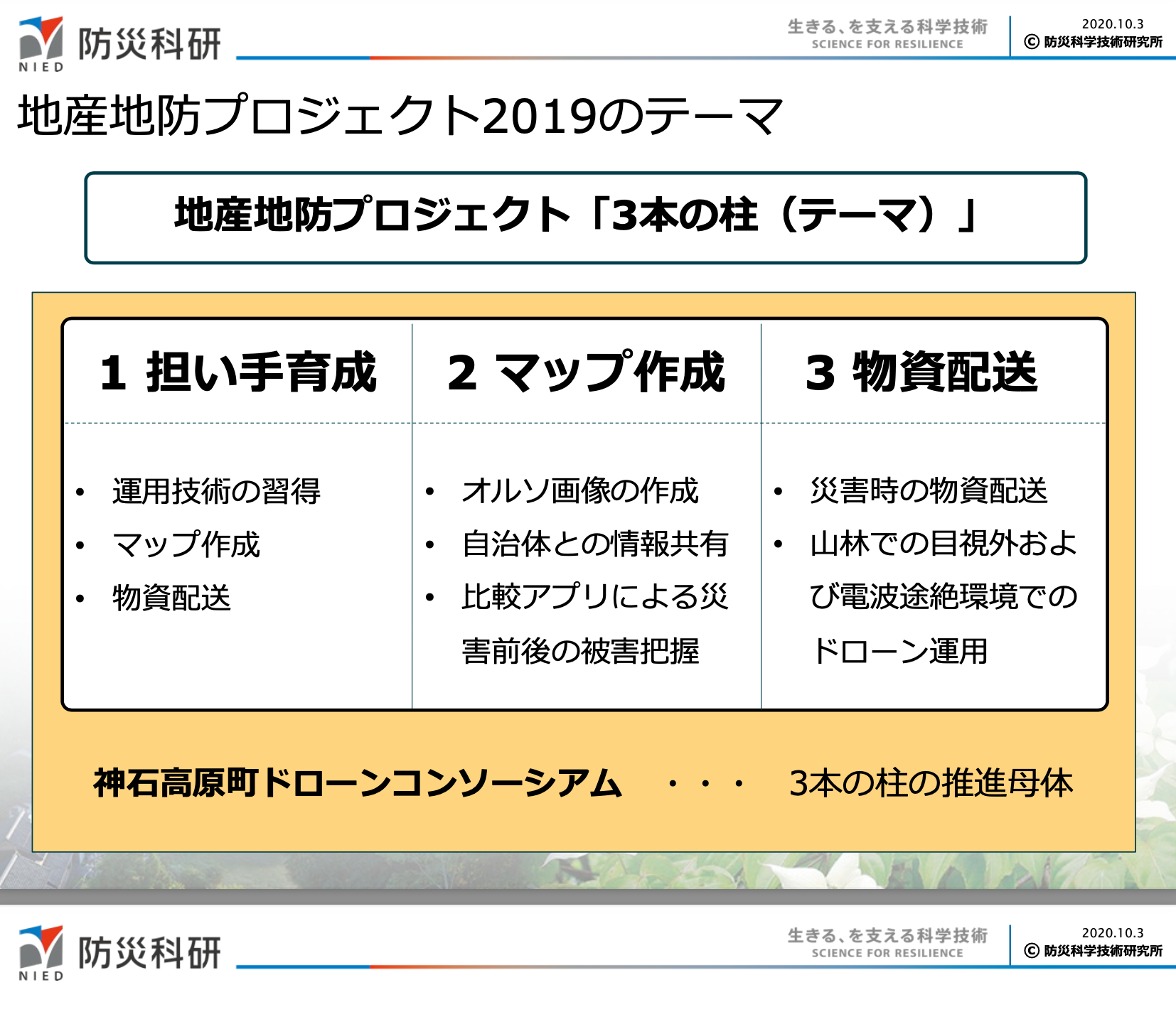

こうした課題を解決するために、「地産地防プロジェクト」では、災害対応のプロではない町の人がドローンを災害時にどのように活用すればよいのかを考え、大きく次の三つのテーマを設定しました。

画像提供:内山庄一郎氏

一つ目として、町の皆さん自身にドローンを使ってもらうことが大切と考えました。ドローンの専門家と災害協定を結ぶのではなく、町の人が災害時のドローン運航の「担い手」としてドローンを使えるように、必要な教育体系を考えました。

二つ目は、担い手さんが災害時にドローンを飛ばしてオルソ画像を作ったとして、それを役場と共有したり、現場で被害状況を見たりするシンプルなソフトウエアが必要です。そのための簡単なアプリを作ることにしました。

最後の三つ目として、ドローンという新しいツールは、まだ世に出て日が浅く認知度も低いために、住民から「なんだか怖い」とか「怪しい」などと思われることがあります。人は見慣れぬものに対して否定的になったり拒絶したりしがちです。こうした社会受容性の問題も考えなくてはなりません。そこで、「自分の町に住む担い手」が「自分の町の防災のために」ドローンを使うのであれば「それならやってもいいか」と、心理的なハードルが随分下がります。東京から専門家がずらずらっとやってきて、勝手に町の敷地でドローンを飛ばして「実験成功!」と言って何も残さず去っていくのではなく、町の人が自分たちのためにやるのだというモチベーションは、ドローンが社会で受け入れるために大切なことだと思います。

―― 確かに今のところ、ドローンはとても新しいツールのイメージもありますし、それを日本全国で活用するとなるとすごく厳しいのではと感じてしまいます。実際に「地産地防」の取り組みを実施された例があれば教えてください

広島県の神石高原町(じんせきこうげんちょう)での地産地防プロジェクトを紹介したいと思います。これは2019年に、防災科研を中心に民間企業などとチームを組んで実施したプロジェクトになります。昨年の『ぼうさいこくたい』(2020年10月、Web開催)でも活動の内容を展示しています。

神石高原町は人口8,500人ほど。広島県と岡山県の県境に位置し、100~200mの低い山々の合間に集落が点在する中山間地です。鉄道や高速道路はなく、主要道路として国道182号が南北を貫いています。山々の谷に沿って走る道路から、少し高台にある集落に行くのにも、細い道をうねうねと登って行くような、水平距離は近いのに時間距離は少し長い、そんな道路事情があります。言い換えれば、ドローンを使えば色々な課題が解決できそうな町でもあるわけです。

災害対応の観点では、約382km2の広大な町の面積に対し、常備消防の駐在人数は約10人のため、平成30年7月豪雨のような同時多発的な被害には、消防力だけで対応することは困難です。このような状況では、町の人が力を合わせて自力でなんとかするしかありません。神石高原町も、消防団や自主防災組織の組織率が高いのですが、その背景には、そうせざるを得ない状況があるからともいえます。このように、町の人自身が初動対応をせざるを得ない土地柄なのです。

―― ソフトウエアを作られたとのことですが、それもすんなり受け入れられたのでしょうか

オルソ画像をパソコンで見るためだけのソフトウエアですね。前回の記事にもありますが、オルソ画像のファイルサイズは非常に大きいため、専用ソフトがなければオルソ画像は見ることも難しいために、こうしたソフトウエアを作りました。この当時に使ったものには正式名称はなく、「比較アプリ」と呼んでいました。

画像提供:内山庄一郎氏

こちらが比較アプリで、災害前後を左右に並べた比較モードで表示しています。災害前(平常時)と災害発生後の状況を比べることで、被害を受けた場所を簡単に把握できます。

よく「一般の人がオルソ画像作成のような専門技術を学ぶのはどれくらい大変でしたか?」と聞かれますが、オルソ画像の作成に関する教育は3時間の講義を2回のみでした。実質6時間程度でオルソ画像が作れるようになり、思ったよりも簡単だったということもわかりました。

―― その後、神石高原町のドローン活用はどのような状況ですか?

担い手となる町の人がドローンを使えるようになることのメリットは先に説明した通りですが、町に住んでいる人がドローンを飛ばせるようになって、ドローンを使える人が地元に残ることで、実証実験が終わった後も自律的に発展できるかもしれないと期待していました。幸いなことに、神石高原町の担い手さんたちの活動は現在も継続中で、町自体もネクストアクションを自発的に起こしており、担い手を増やす動きもあるようです。町の自治体としての協力があったことも非常に大きいのですが、自力でドローンを飛ばせる環境を作る方針は、よかったのだと思います。

災害発生時には、町に住む担い手さんが役場からドローンを借りて出動し、トレーニングで習った方法でオルソ画像を作り、アプリにアップロード。その瞬間、災害現場にいながら町役場でも瞬時に状況を見ることができて、その後の対応についてすぐに意思決定ができる。ドローンの活用は、情報収集から共有、意思決定までの流れが生じるようにドローンを含めた活動全体のデザインが重要なのだと思います。

ちなみに「地産地防プロジェクト」では、物資配送にもトライしました。これに関しては、ドローンの操縦に必要な電波の問題や、航空法上の課題などが確認できましたので、今後、さらに検討を重ねたいと思っています。

町に根付いたということは大成功だったのですね。過疎や高齢化の問題は、日本各地で深刻になりつつあります。次回は横の展開についてお聞きしたいと思います。

取材協力:国立研究開発法人防災科学技術研究所

内山先生の著書

『新版 必携ドローン活用ガイド―災害対応実践編―』(東京法令出版刊)