河川の氾濫や土砂災害が発生しています

各地で大雨に対する警戒や避難が呼びかけられています。ここ数日中に降った大量の雨が地中に含まれて地盤が緩んでいます。雨が止んだからといって油断せず、土砂崩れなどに充分警戒してください。

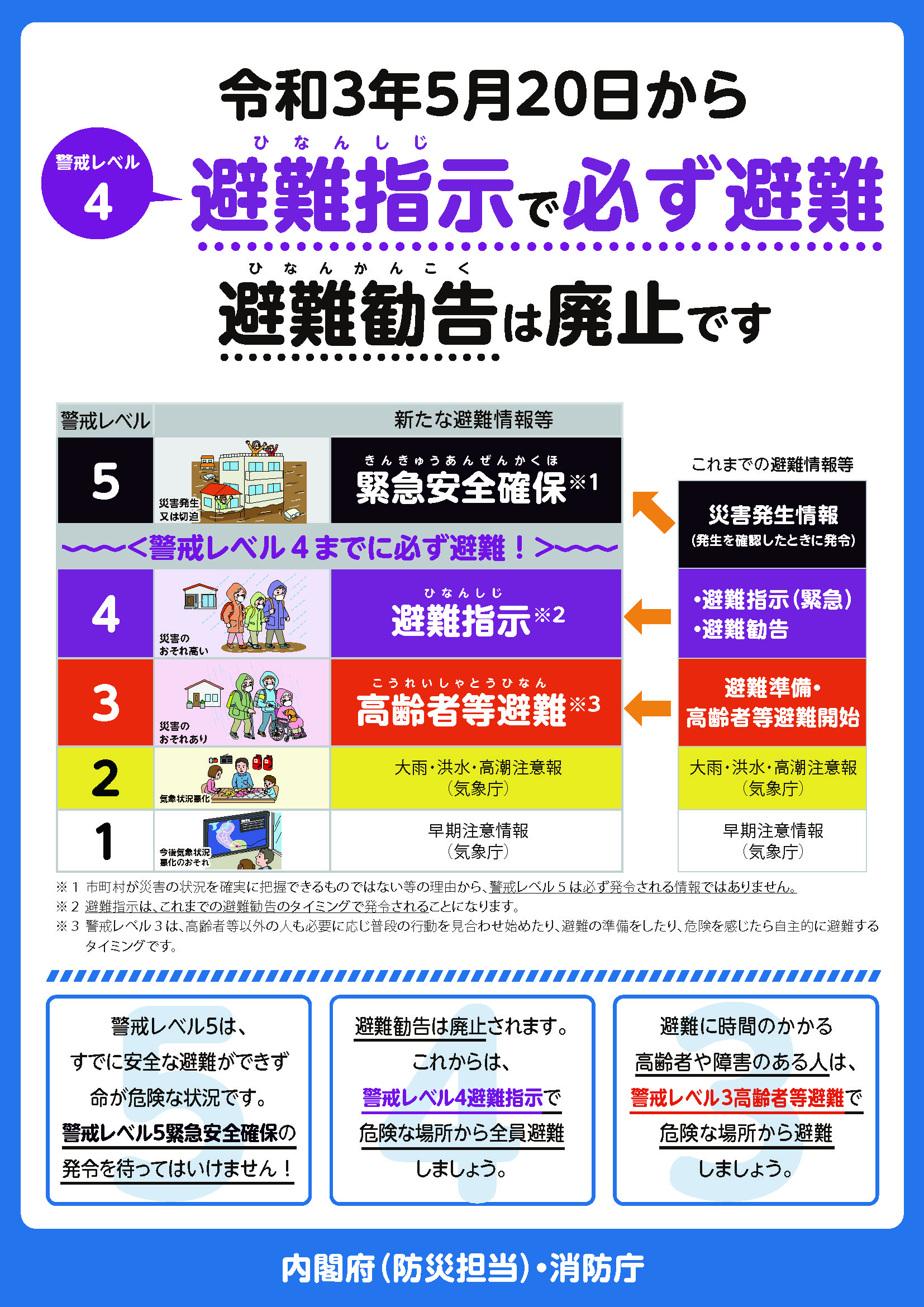

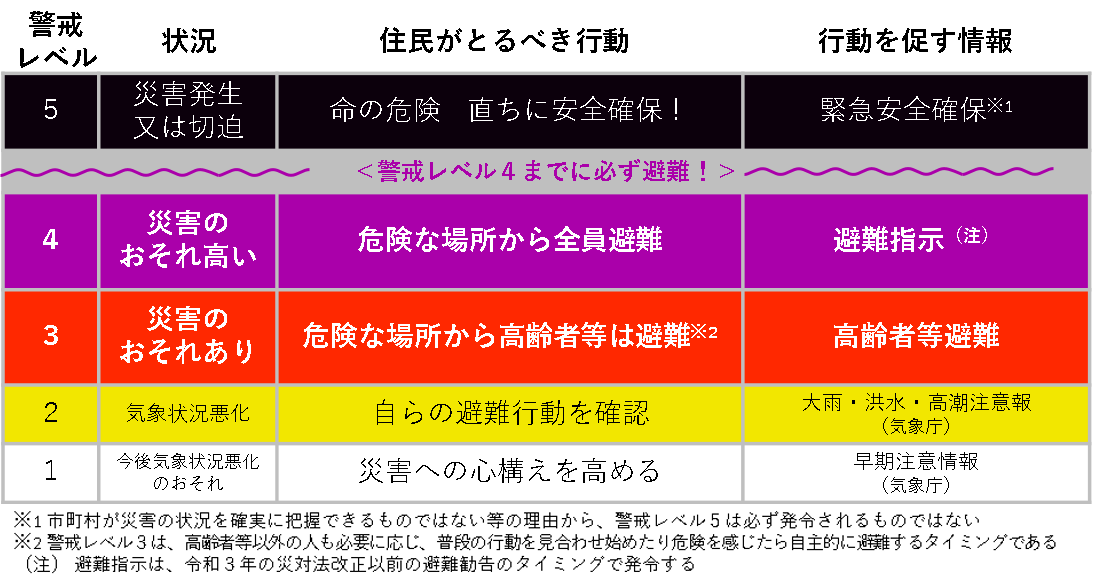

◆「警戒レベル」

令和3年5月20日から「警戒レベル」の表現が少し変わりました。「避難勧告」が廃止され「警戒レベル4・避難指示」で全員が避難していることが大事です。大雨による災害を未然に防ぐため、それ以前に運用されていた気象警報や避難指示などを、よりわかりやすく5段階にレベル分けしたものです。今回はこの「警戒レベル」について、知っておくべき大切なことをピックアップします。

「警戒レベル」運用は平成30年7月豪雨の際、各地で多くの警報や注意報、避難勧告などが発令されたにも関わらず、住民の避難が遅れたり避難行動に至らなかったケースがとても多く、防災気象情報をより一層活用しやすくすること、各種の防災情報を効果的にわかりやすくシンプルに伝えることを目的としたものです。

◆雨量の予報から災害危険度の予報へ…。(概要)

※「危険度分布」とは「雨の情報を、災害の危険度に翻訳したもの」

・雨量のデータから、各地の都市化率・傾斜・地質なども考慮して、災害発生の危険度(指数)を算出

・過去約25年分の災害データを用いて、過去の重大な災害発生時に匹敵する基準を設定

・この基準を超えた領域では、すでに過去の重大な災害発生時に匹敵する状況であることを示します

「黒」になっていると「すでに災害が起きている」=「間に合わない」ということです。

避難開始の必要性を伝える「土砂災害警戒情報」についても、情報が発表されて防災機関や住民に伝わって避難行動がとられるまでに必要とされる時間(2時間)を確保するよう、2時間先までに基準に到達すると予想された時点で発表することになっています。

くれぐれも「レベル5」を待ってはいけません。

警戒レベル4相当情報が発表されていても、市町村が避難指示(緊急)を発令していない可能性もあります。市町村は、気象庁などが発表する防災気象情報のほか、さまざまな情報を踏まえて避難情報を発令するため、同じ警戒レベルの防災気象情報と避難情報が発令されるタイミングが、必ずしも同時になるとは限りません。

防災気象情報は、多くの場合市町村が発令する避難情報よりも先に発表されるもので、この防災気象情報を元に住民が自主的に避難することが期待されます。

■危険な場所・避難先を知っておきましょう

土砂災害の被害を防ぐためには、あらかじめ情報を入手しておく必要があります。国土交通省が発表している「各都道府県が公開している土砂災害危険箇所と土砂災害警戒区域」に、自宅や勤務先などが含まれていないか確認しておきましょう。

豪雨や長雨が予想される場合、気象庁が発表している「土砂災害警戒情報」を確認する必要があります。該当する地域の土砂災害警戒情報が発表されていたら、素早く避難しなければなりません。自宅や勤務先などの付近にある避難場所を前もって調べておき、有事の際、迷わず避難できるようにしておきましょう。

土砂災害の可能性がある場所に自宅や勤務先などがある方は、豪雨や長雨などの際、危険が迫る前に避難しなければなりません。土砂災害は自然現象が原因であるため、その発生を事前に予測することは困難です。果たして何を契機に避難すればいいのでしょうか。

■土砂災害の前兆とは?

土砂災害とは、豪雨や長雨、地震などを原因とした崖崩れ、地滑り、土石流による災害のことを言います。それらは発生する際、前兆となる現象が見られる場合もあります。

崖崩れの際には、湧き水の増加や濁り、小石の落下、崖に発生する亀裂など。地滑りの際には、井戸水の濁り、地鳴りや山鳴り、地面に発生する亀裂など。土石流の際には、河川の濁りや水位の低下、山鳴り、流木や転石の音の発生など。このような現象に気付いたら、すぐに避難場所に移動しましょう。

ただし、夜間や雨量が多い場合など、これらの前兆に気付きにくいことも考えられます。また、土砂災害が発生する際、必ずしも前兆となる現象が見られるわけではありません。

被害を防ぐためにも、日ごろから付近の土砂災害危険箇所などを調べておき、気象庁が大雨警報を発令した際には、さらに雨量が増えることを見越して、早めに避難するようにしましょう。

■避難=避難所に行くこと、ではない!

報道番組などで「身の安全を確保してください」という言葉を使っている場合が多く見られますが、そのとおり、「避難とは避難所に行くこと」ではなく「自身の身の安全を確保する」ことです。映像には避難場所が映し出されている場合が多いですが「避難所に行こう!」という意味ではありません。

例えば、台風による高波にさらされる危険のある地域にお住まいの方は、高波に飲まれる心配のない場所への移動が必須になります。崖崩れや河川の氾濫の危険があれば、その被害に遭わない場所に移動することが必須になります。こうしたリスクのない地域で、頑丈な家に住んでいるなら「家にいることで身の安全を確保」することが可能です。雨や風が強い中、危険を冒して移動する必要はありません。

また「避難グッズ」にしても同じこと。台風接近の報道があると、ホームセンターなどにいろいろなものを買いに走る方が一定数いらっしゃいます。でもわざわざ「非常用○○」と名称のついたものを購入しなくても、日頃から「ストックを少し」を意識してそれらを定期的に循環させることで、特別なものを用意しなくても良いのです。

▼参考記事

【防災特集①】今や備蓄は「ローリングストック」の時代!

アウトドアを楽しんでいる方なら、キャンプ用品がいざというとき役立ちます。カセットコンロのガスを少し多めにストックしておくことで、停電時に利用することもできます。

例えば車載用の防災グッズで特に人気のあった「水没した車内から脱出するためのハンマー」。もちろんこれも持っていれば安心かもしれませんが、それ以前に「車が水没する状態に陥らない」ことの方がもっと重要です。

「災害に備える」ことは、物を買い揃えることではありません。大事な「備え」の基本は以下の3点です。

① 自身のいる場所のリスクを把握する

② 災害によって、どう避難するのがよいか考える

③ その時の行動を書き出しておく

日頃からできることは

*飲料水や食糧は少し多めにストック

特別な非常食でなくてもレトルト食品や菓子類などでもOK。

■コロナ禍の避難について

今年も「コロナ禍における避難」になります。避難所や避難場所で「密」を避けるために工夫が必要になります。マスクや消毒液などを持参することも忘れずに!

「自分は大丈夫」「ここは安全なはず」…こうした“正常性バイアス”といわれる心理が、避難行動を妨げ、結果として災害に巻き込まれる・被害に遭うといったケースがとても多いです。準備と避難は確実に!ご自身と大切な人の命を守る行動をお願いします。

誰かの指示を「待ってから」ではなく、自主的な避難がとても大事です。「自分の命は自分で守る」を徹底してください。そして、避難の際には大切な人にも声をかけて一緒に避難してくださいね。

(防災士/東京防災コーディネーター・R)