桜前線は北へ北へと移動し、日本列島の南東で「夏日」という言葉が聞こえる時期になりました。長引くコロナ禍で外出の機会は減ったものの、運動不足解消のために密を避けて散歩、風通しの良い開放的な空間を求めてアウトドアなど、レジャーや習慣も変化している方もいらっしゃることでしょう。

ストレス解消や体のリズムを整えるためにも、太陽の光を浴びることは大切ですが、その光が長く強くなっているこの時期に気にしていただきたいのが「紫外線対策」です。

ウイルスや感染症が流行する時期には「紫外線で殺菌」などという言葉も聞きますが、紫外線は健康に悪影響を及ぼすことも知られています。これからますます強くなる紫外線について知っておきたいポイントをまとめてみたいと思います。

■紫外線の性質について

太陽光には見える光(可視光線)と見えない光(紫外線・赤外線)があります。紫外線にはA・B・Cの3種類があり、そのうち地表に届いているBとAについて注意が必要です。

▼紫外線:最も可視光線から遠い順に

UV-C…大気層(オゾン層など)で吸収され、地表には到達しない。

UV-B…ほとんどは大気層(オゾンなど)で吸収されるが、一部は地表へ到達し、皮膚や眼に有害である。日焼けを起こしたり、皮膚がんの原因となる。

UV-A…UV-Bほど有害ではないが、長時間浴びた場合には健康影響が懸念されている。

要注意なのが「UV-B」です。UV-Bが地表に届く量はオゾン層の変化に影響されることがわかっていますが、環境問題でも度々問題視されてきた「オゾン層の破壊」などにより、地表に届くUV-Bの増加が懸念されています。

UV-Aに関しては、UV-BやUV-Cに比べて影響は小さいものの、地表に届く量が多いために、長時間浴びてしまうと皮膚などに影響があることが懸念されています。

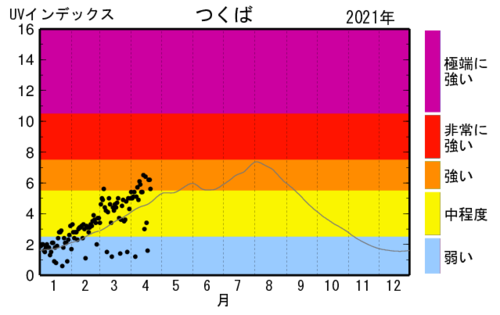

<日最大UVインデックス(観測値)の年間推移グラフ>(グラフ:気象庁HP)

このグラフを見ると、紫外線のピークは7~8月ですが、3月頃から増え始め、4月ではすでに「強い」を表すオレンジ色のラインの中間地点まであさり、ピークの時期とそれほど変わらない数値であることがわかります。今年は特に早めの対策が必要ですね。4月(春)だからと言って油断はできません。ちなみに、紫外線の強さに時間をかけたものが紫外線量になりますので、弱い紫外線も長い時間浴びると、強い紫外線を短時間浴びた場合と同じ量になることもありますので注意してください。

なぜ紫外線に注意が必要かというと…紫外線による健康への影響が注目されているからに他なりません。

また、曇りの日でも雲が薄い場合はUV-Bの80%以上が透過してしまいますし、屋外では太陽から直接届く紫外線の量と空気中で散乱して届く紫外線の量がほぼ同程度であるともいわれています。

*散乱とは?

太陽から地上に到達する光には、直射光と散乱光の2種類があります。

<直射光>…太陽から直接地上に達する光

<散乱光>…太陽から来た光が窒素・酸素などの空気を構成している分子やエーロゾル(エアロゾル)粒子(…固体や液体の微粒子で雲ができるとき大いに関連する)にあたって、進行方向が変化して地上に達する光

(画像:気象庁HP)

(画像:気象庁HP)

散乱光は粒子にぶつかることで四方八方に飛び広がります。光が空気分子によって散乱する場合は、光の波長が短いほど散乱しやすくなる性質があります。晴れた空が青く見えたり宇宙から見た地球が青いのは、目に見える(可視)光の中で、波長の短い青色が強く散乱される(レイリー散乱)ため。可視光よりももっと波長が短い紫外線は、さらに散乱されやすいといえます。

■紫外線に気をつけるべき時期は?

紫外線に気をつけなきゃいけないのは真夏でしょう?と思われる方も多いかもしれませんが、天候・季節・時刻、そしてオゾンの量によって強弱の差があるにしても、紫外線は常に地上に向かって降り注いでいます。

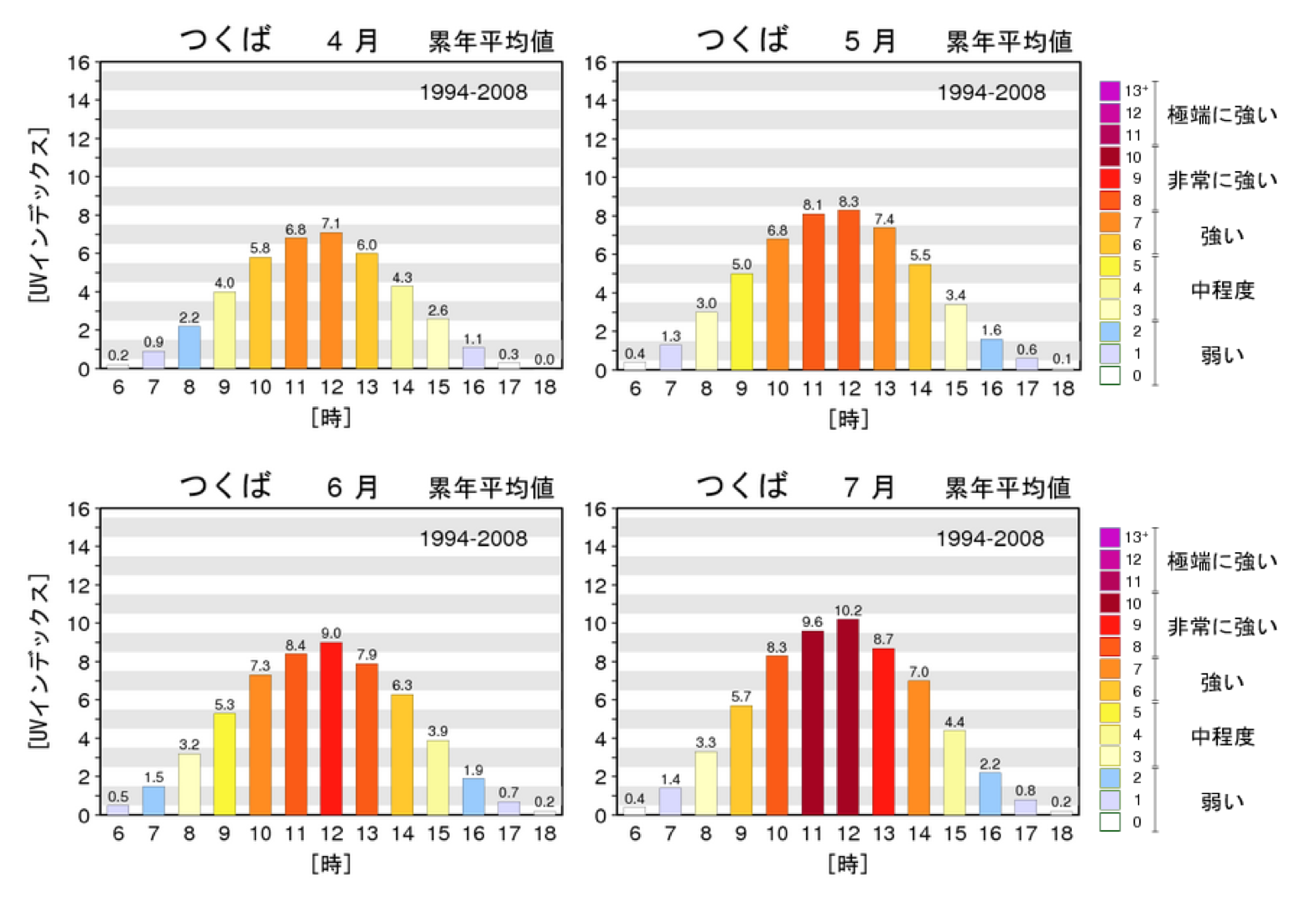

特に増え始めるのが4月〜5月にかけて。下のグラフは1994〜2008年の平均値を表したものですが、5月の日中には「非常に強い」を表す濃いオレンジ色になっていることがわかります。紫外線対策については「まだ5月」ではなく「もう5月!」という認識で行っていただけると良いと思います。

<月最大UVインデックス(観測値)の時別累年平均値グラフ>(参考:気象庁HP)

■紫外線による影響

紫外線による健康への影響については各研究機関で調査・研究されており、具体的な被害についてもわかってきています。

急性的な影響

・日焼け・紫外線角膜炎・免疫機能低下

慢性的な影響

・シワ・シミ・皮膚がん・前がん症・白内障など、目への影響

これらの文字を見ただけでもぞっとしますよね。シワやシミなどの見た目的なこともですが、皮膚がんや目の病気などとなると…紫外線による人体への影響はとてもこわいものだと認識しておいて間違いはないでしょう。次回は具体的な対策についてお伝えします。

参考:環境省 紫外線環境保健マニュアル2020

(健康管理士:R)